文脉承古今,心声越山海: 人文学子的别样重阳

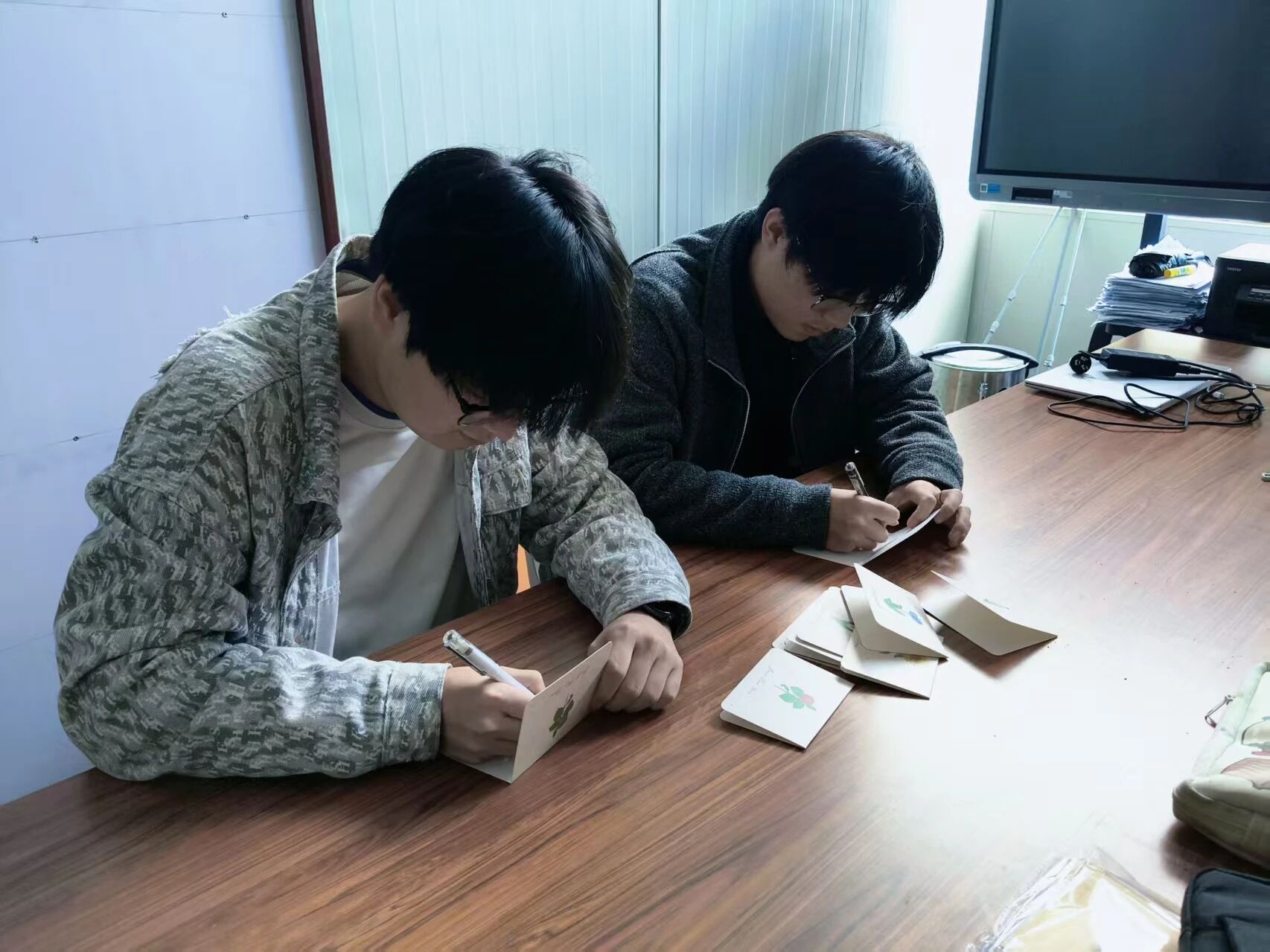

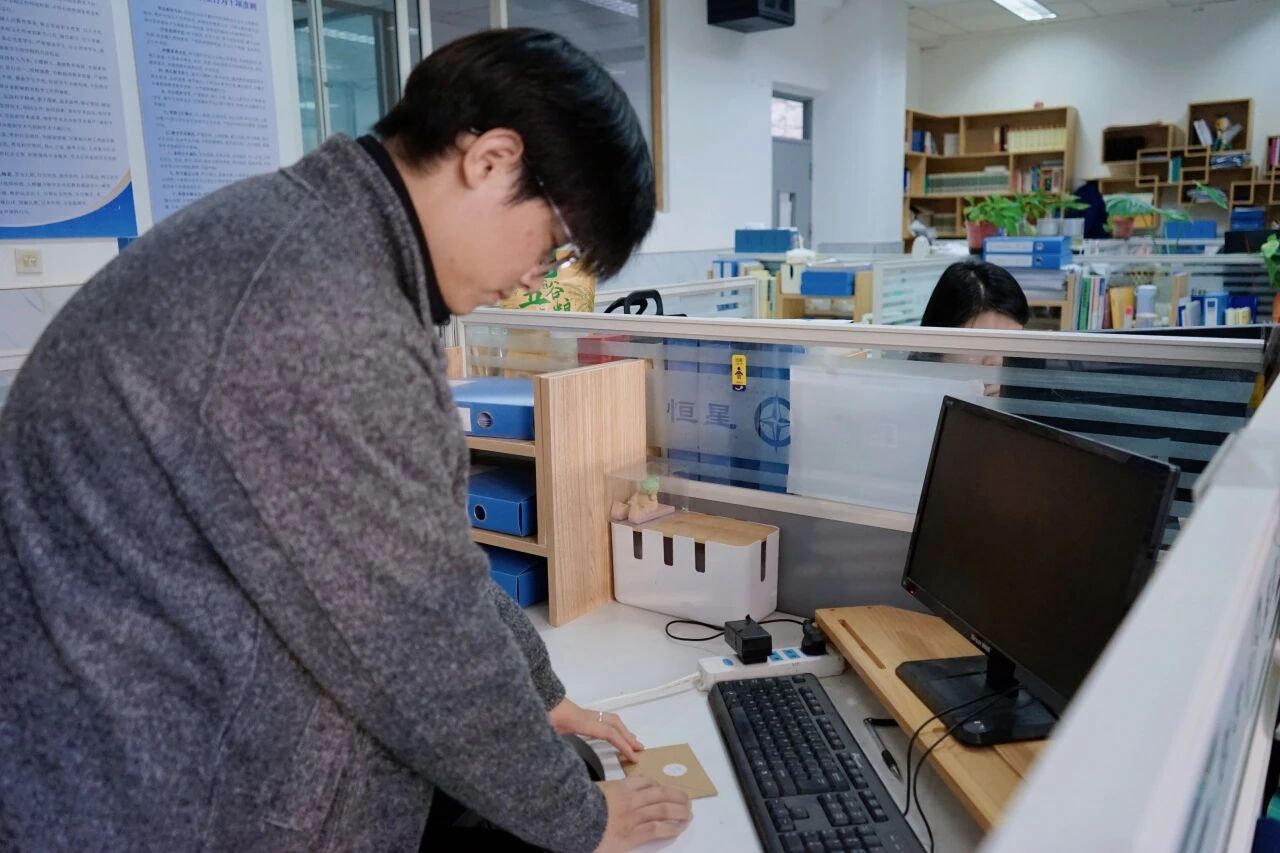

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。 重阳节,是中国民间传统节日,节期在每年农历九月初九日。 “九”数在《易经》中为阳数,“九九”两阳数相重,故曰“重阳”。 “人生易老天难老,岁岁重阳。今又重阳,战地黄花分外香。”当秋日的清风拂过校园的银杏,当落日的余晖为教学楼镀上金边,我们又迎来了这个承载着思念与敬意的传统佳节——重阳节。 九九重阳节 重阳节,又称“老人节”,源自上古秋收祭天的习俗,在魏晋时期定型,于唐代被正式定为节日。“九”为阳数,双九相重,故曰“重阳”。插茱萸、赏秋菊、品重阳糕、饮菊花酒,这些流传千年的习俗,不仅是古人对自然时序的感知,更藏着对健康长寿、平安顺遂的美好祈愿。 人文暖重阳 温情润人心 同学们手捧精心准备的贺卡,逐一向老师送上祝福。贺卡虽小,心意十足:有同学以钢笔书写原创短句,将课堂习得的文人风骨融入寄语;有同学用彩铅勾勒秋菊、茱萸等传统意象,让美好寓意跃然纸上,细节处尽显师生情深。老师们接过贺卡,指尖触到纸张的温度,定格下温暖的师生瞬间。 一通电话,联结校园与家园。课余时间,学子们纷纷拨通家中电话,向父母道一声重阳安康。电话那头,是父母“天冷加衣”“多吃蔬菜”的絮叨叮嘱;这头,是学子分享“读到好书”“参与重阳诗词会”“背诵儿时学的古诗”等校园日常。没有华丽辞藻,唯有真挚牵挂,简单对话中藏着中国式家庭最温暖的情感联结。 此次重阳活动,没有轰轰烈烈的形式,却以尊师送卡、孝亲通话的简约之举,将“尊师重道”“孝亲敬长”的传统文脉融入生活。人文从来不是书本上的概念,而是每份真诚的践行,这份温情将在校园持续传递,让文化传承的种子在学子心中生根发芽。

秋意漫染校园之际,人文学院学生会以质朴行动践行“以文育人、以文化人”理念,让传统佳节满溢浓浓温情。

- 上一篇: 强化师德师风,践行立德树人

- 下一篇: 逐光而上,笃行不怠|人文学院团课开班仪式圆满举行