10月22日下午,青岛恒星科技学院中国语言文学类专业教学改革的核心成员——周海波教授应邀,在A3-108教室为人文学院学生带来了一场主题为“听见的美与看见的美”的学术讲座。 本次讲座聚焦听觉与视觉的美学维度,旨在带领同学们解锁感官背后的审美密码,深入探寻两种美感的独特性与交融性,为广大师生搭建一场兼具理论深度与体验感的美学交流平台。 何谓诗歌? 突破格律,理解诗歌的完整肌理 周教授在讲台上解读古典诗词到现代新诗:狭义的“诗”常被囿于格律——《将进酒》的韵脚、《

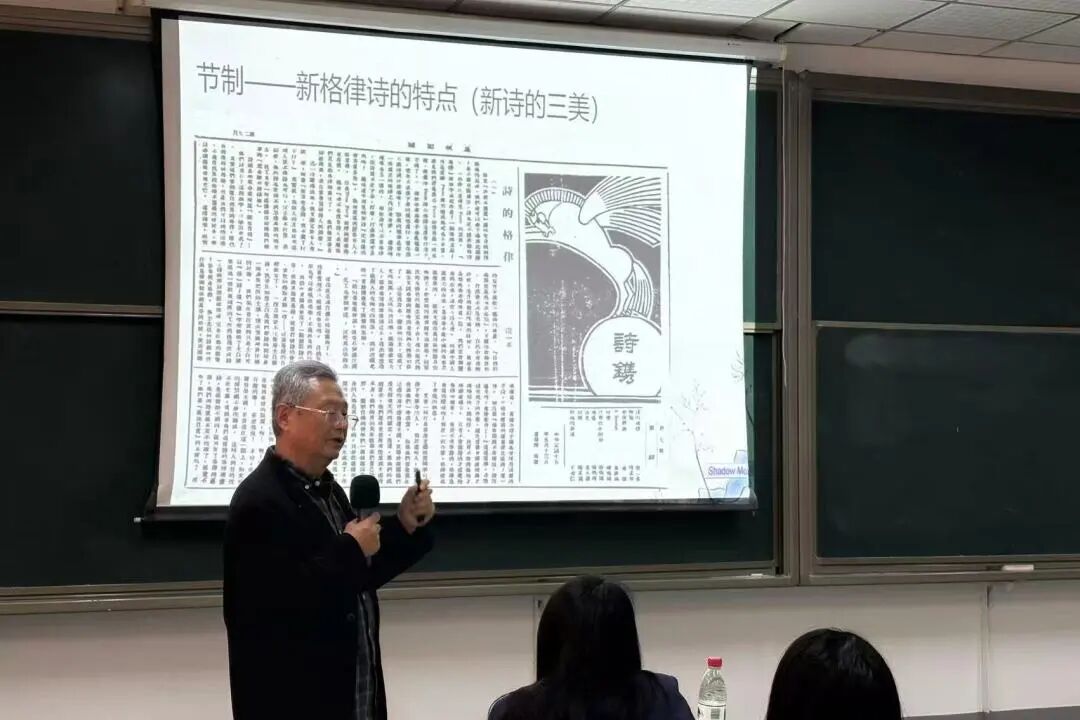

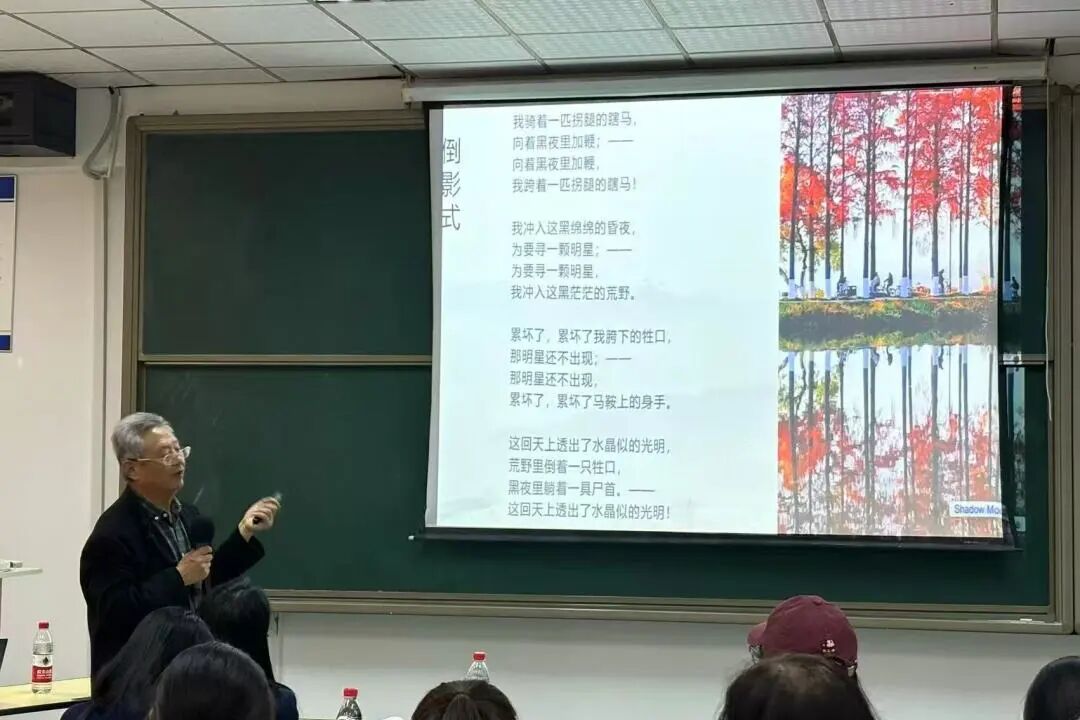

10月22日下午,青岛恒星科技学院中国语言文学类专业教学改革的核心成员——周海波教授应邀,在A3-108教室为人文学院学生带来了一场主题为“听见的美与看见的美”的学术讲座。 本次讲座聚焦听觉与视觉的美学维度,旨在带领同学们解锁感官背后的审美密码,深入探寻两种美感的独特性与交融性,为广大师生搭建一场兼具理论深度与体验感的美学交流平台。 何谓诗歌?突破格律,理解诗歌的完整肌理 周教授在讲台上解读古典诗词到现代新诗:狭义的“诗”常被囿于格律——《将进酒》的韵脚、《登高》的对仗,是声韵与形式的精准耦合;而广义的诗突破桎梏,现代新诗以《雨巷》的意象、《再别康桥》的分行重构表达,是从“听觉格律”到“视觉意境”的认知拓展。大学美育里,懂古典之“律”、明新诗之“变”,方能触摸到诗的完整肌理。 何谓诗歌之美?从听觉格律到视觉意境的感知拓展 针对“诗歌之美如何流转”这一核心问题,周教授从文学演进与审美感知两个维度深入阐释。古典“做诗”以吟唱传情,韵律节奏让美在听觉中流淌;现代“写诗”突破形式桎梏,郭沫若等以文字的视觉张力,让美在纸面绽放。他指出这种从“听见美”到“看见美”的跨越,既是诗歌艺术回应时代的革新,也是人类对美之感知从听觉向视觉拓展的内在驱动,彰显着文学与人性需求的深层联结。 诗歌审美之变 临近讲座尾声,周教授带我们回望诗歌审美之变:古典诗词以吟唱传递“听见的美”,韵律在听觉里流转;现代新诗则突破形式,以文字的视觉张力绽放“看见的美”。从听觉到视觉的跨越,既是诗歌艺术的时代应答,也是人类对美之感知的深层延展,为这场美学之旅画下意韵悠长的句点。 审美新旅程 从听觉韵律到视觉构图,从感官独立到跨界交融。这场讲座,不仅是一次美学知识的传递,更是一次感官认知的重塑,让同学们在思考与共鸣中,以全新视角发现生活中的美,开启更丰富的审美之旅。

从听觉吟唱到视觉绽放的美学延展

在感官交融中发现生活之美