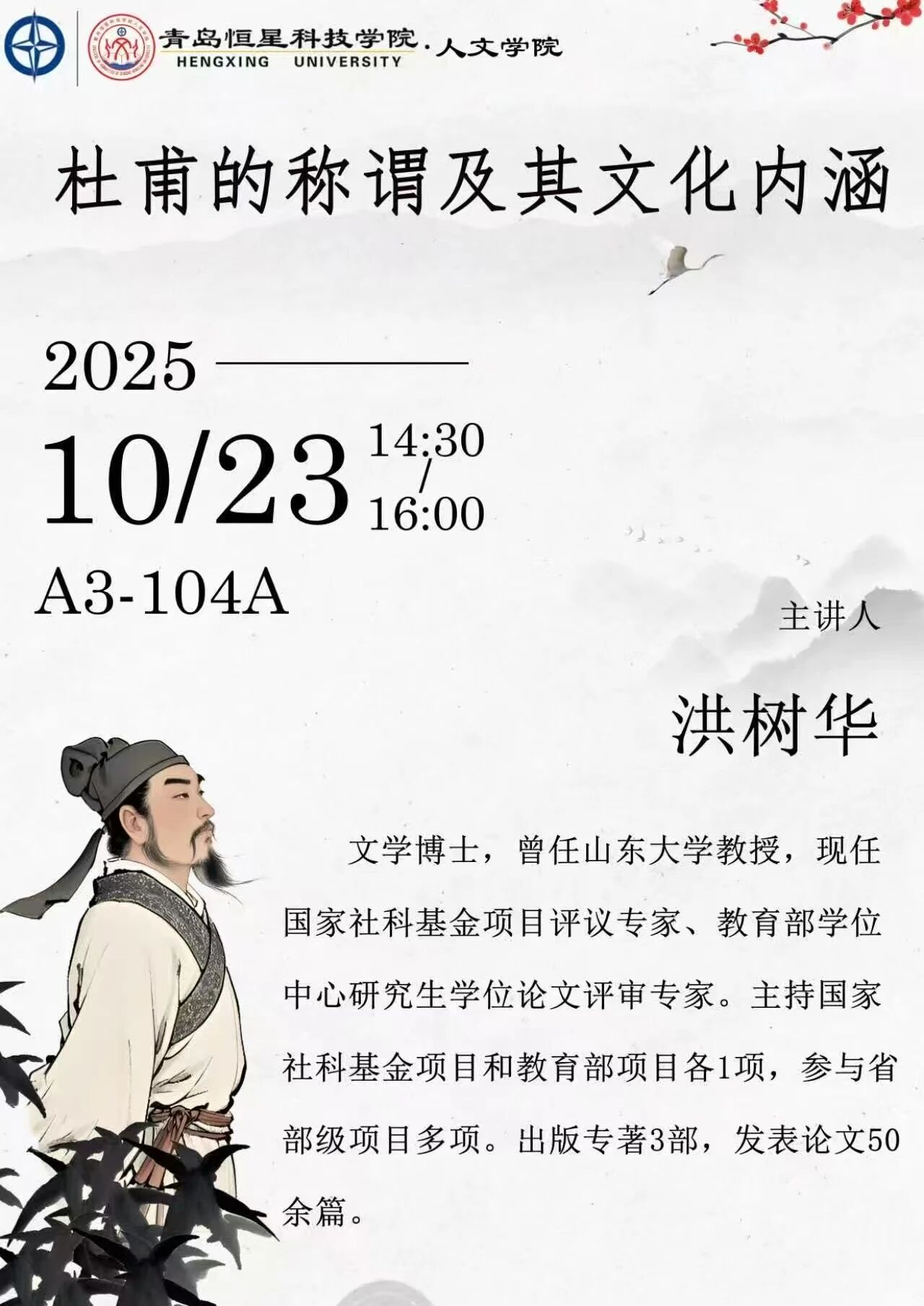

诗韵千年传颂,风骨一脉相承 为深化对中华优秀传统文化的理解,挖掘文学经典背后的文化价值,社会科学基金项目评议专家、教育部人文社科项目评审专家洪树华教授应邀,于2025年10月23日14:30-16:00在A3-104a举办“杜甫的称谓及其传统文化内涵”讲座,带你走进杜甫的称谓世界,解锁“诗圣”人生的多重维度。 02 树立诗学新境,华章杜韵千秋 解码圣名妙理,传灯文骨长风 洪教授以深厚的学术积淀和生动的阐释,引导听众深入探究“杜甫称谓何来、有何文化深意、何以承载千年诗史内涵”,为喜爱唐

诗韵千年传颂,风骨一脉相承 为深化对中华优秀传统文化的理解,挖掘文学经典背后的文化价值,社会科学基金项目评议专家、教育部人文社科项目评审专家洪树华教授应邀,于2025年10月23日14:30-16:00在A3-104a举办“杜甫的称谓及其传统文化内涵”讲座,带你走进杜甫的称谓世界,解锁“诗圣”人生的多重维度。 02树立诗学新境,华章杜韵千秋 解码圣名妙理,传灯文骨长风 洪教授以深厚的学术积淀和生动的阐释,引导听众深入探究“杜甫称谓何来、有何文化深意、何以承载千年诗史内涵”,为喜爱唐诗、钻研古典文学的学者与爱好者打开了一扇深入理解杜甫及其时代文化精神的窗口。 讲座现场,洪教授以“杜工部”“杜拾遗”“少陵野老”等称谓为线索,结合具体诗作与历史事件,生动还原了杜甫从布衣到士大夫、从地方官员到流寓诗人的身份转变过程,使听众真切感受到称谓变迁中蕴含的诗人命运起伏与时代精神嬗变。 每一个称谓都是一扇窗口,透过它们,我们看到的不仅是杜甫个人的生命轨迹,更是唐代社会的文化氛围、宋明的历史文化,以及中华文化中独特的价值评判体系。从自称到他称,从生前到身后,这些称谓共同构建了杜甫在文学史和文化史上的多维形象。 不止于对称谓由来的梳理,讲座更将深入解读称谓背后的文化意义、时代背景,以及它们与杜甫个人形象、精神特质的关联。从“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的悲悯,到“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的担当,这些称谓如同打开杜甫精神世界的钥匙,让我们得以窥见一位伟大诗人如何在时代洪流中坚守初心,如何用笔墨书写人间疾苦与家国理想。 03诗意为笔,经典为舟 无论是热爱古典文学的同学,还是希望深入理解中华优秀传统文化的师生,这场讲座都为我们带来全新的思考。在这里,我们不仅能厘清杜甫称谓的演变脉络,更能透过这些称谓,读懂杜甫在文学史上的独特地位——他为何能成为“诗圣”?他的作品为何能跨越千年仍直击人心?他的精神又如何影响着一代又一代中国人? 通过深入剖析杜甫的各类称谓,我们不仅能触摸到古代文人的精神脉络,更能体会到中华文化中“文以载道”的深刻内涵。每一个称谓都是历史长河中的一颗明珠,它们串联起杜甫的一生,也折射出那个时代的风云变幻,引领我们走进一个充满诗意与哲思的文化世界。 这场讲座以杜甫为镜,映照出中华优秀传统文化的深厚底蕴与时代价值,激励我们在传承中创新,在回望中前行,让千年诗心继续在新时代熠熠生辉。